Henri Rousseau: Jungles in Paris (アンリ・ルソー)

Tate Modern, London

Grand Palais, Paris ("Le Douanier Rousseau : Jungles à Paris")

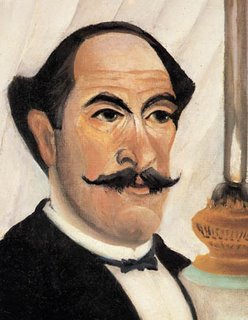

Myself, Portrait-Landscape

Myself, Portrait-Landscape好きな西洋人画家を挙げろと言われたら、考えるよりも先にまずルソーの名が口から飛び出す。アンリ・ルソー[1844-1910]、 フランス絵画界の変り種。ピカソやマティスなどのアヴァン・ギャルドな芸術家たちに気に入られ、新しい芸術を志す若手に尊敬されもしたのに、自分はとことんアカデミック嗜好でアングルになりたがったという(それでこの絵ですか、という)、楽しいエピソードの尽きない画家だ。

クリスマスにイギリスの家族のもとに帰った2005年の冬休み、ロンドンのテイト・モダンでルソーの展覧会が開かれていた。「Henri Rousseau: Jungles in Paris(アンリ・ルソー:パリのジャングル)」と題されたこの展覧会は、テイトとパリのオルセーの共同開催で、この後にはパリのグラン・パレ、そしてアメリカ・ワシントンのナショナル・ギャラリーを回覧する、かなり大規模なものだった。ルソーの作品50点に加え、ルソーの時代や友人関係、そして作品のインスピレーションの元になったものの資料なども様々に揃え、充実した展覧会だった。

(ペンギンブックスから出ているE.H.CarrのWhat is History?(歴史とは何か) は、左の絵を表紙にしている。あまりのセンスのよさに ― もちろん名著でもあるのだが ― つい買ってしまった。)

おまけに国立博物館・美術館の常設展は無料という素晴らしい精神のこの国では、企画展入場料は少々高めであっても、会場入り口でカラー図版入り・各展示室の解説入りの、きれいな小冊子をくれたりする。フランスでは国立美術館での大きな展覧会の場合、3.50ユーロで「Le Petit Journal(プティ・ジョーナル)」という、こちらもカラーの展覧会の小冊子を買うことができる。大きな図版入りの分厚い展覧会カタログはもちろんあるが、さんざん吟味したあげく財布と相談して、結局買うのを断念する私のようなケチな人間にも優しい文化である。そして何よりも私が感心し、ありがたく思うのは、こんなふうにして様々なレベルの“知的好奇心”が得ている市民権だ。専門家の知識は、ハードカバーの高価な本にもったいぶった言葉で語られるだけではなく、このような小冊子のように、気軽にすぐ手が届くところにも自然に用意されている。

もらった冊子のきれいなレイアウトに“お得感”をくすぐられ、すべすべの表紙の感触に心躍らせながら会場に入っていくと、そこには「あっちを向いてもルソー、こっちを向いてもルソー」という夢のような空間があった。大抵は美術館の中を歩いてまわっているうちにばったりとルソーに出くわして、嬉しさに思わず笑顔がもれてしまう、というものなのに、ここではどうしたらいいというのか。ただただ顔がゆるみっぱなしだった。19世紀のパリには、サロン(官展)に落選した、もしくは反抗した画家たちの一大展覧会であったアンデパンダン展(Société des Artistes Indépendants:独立美術家協会)があった。そこに毎年出品していたルソーの作品を、人々が「ルソーはどこだ」と口々に言いながら、多くの場合ものめずらしさや嘲笑を含め、楽しみに探し回るようになっていたというエピソードがあるが、それら人々はこのような国立の美術館の壁を、ルソーが埋め尽くす日が来ようとは想像もしなかっただろう。

Football Players [1908]

Football Players [1908](反則パンチ。そして手を使っているのはいいのか?ハンドに怒ってパンチしたのか?)

ルソーは、母国フランスではよく「ル・ドワニエ・ルソー(le Douanier Rousseau=税関吏ルソー)」とも呼ばれる。この呼び名には、49歳で早期退職して画に専念するまで、パリ市の税関で働いていた小役人ルソーの素人バックグラウンドへの好奇心だけでなく、他のプロになるべく正統な訓練を受けてきた画家たちとの区別が込められているのだろう。そこにはルソーに対する親しみと、彼をあくまで“例外”とする差異化の気持ちが重なって見える。

私はこのいかにもフランス人な名前で、「アンリ・ルソー」と呼ぶのが好きだ。そしてその名前を聞くたびに、冒頭に載せた自画像(Moi-meme, portrait-paysage)[1890] のルソーの顔を思い浮かべる。共和主義者で愛国者のルソーはフランス・ベレーをかぶり、空には熱気球、むこうにはエッフェル塔、美しい鉄の橋、万国博覧会を連想させる万国旗をつけた、世界へと人々を運ぶ船が描かれる。そんな最先端にある文明社会の一員として、また、胸に無償で町の人々に絵を教える教授に任命されたときにもらった勲章バッジをつけ、パレットと絵筆を持った誇らしげな画家として、自分を「大きく」描いたルソー。道をゆく人々の大きさに比べて、この巨大さはもはやガリバーである。自らが生み出したジャンルと彼が自負する、肖像画とその人を説明する風景画を組み合わせた「肖像=風景画」らしい。

Carnival Evening [1886]

Carnival Evening [1886]そして私は何よりもルソーを、この不思議な静謐感を湛えた空色と共に思い浮かべる。昔から西洋の風景画に使われてきた少し緑がかった青のような、クラシックな味わいの空色。しかしルソーの空は、通常そういった昔の絵が入れられているような、いかにもカビくさい重々しい額の中には収まりきれない、突き抜けた感じの開放的な空気で満ちている。どんなに深い密林に入り込んでも、ルソーの絵には空がある。どんな不思議さも奇妙さも、この空の下ではみんな自由にのびのびと息をして、なんだか自然に思われてしまうのだ。

上、左にある“Rendez-vous dans la forêt(森の逢引)”と題されたこの初期の作品[1889]は、その繊細な色合いによって絵の中に満ちた空気の、息を呑むような透明度が心に残る一品…逸品だった。絵の表面が照明にキラキラと光って、空一面が放つ細やかな輝きが目に眩しく、吸い込まれそうな空の透明感にやられてしまった。理論で武装しない、ただひたむきな作業から生まれ出る表現。そんなふうに説明したくもなるが、別にそんなものはルソーは求めていないに違いない。「あぁきれい」、ただそれだけで泣かせるルソーはにくいヤツなのだ。その右の“Promenade dans la forêt(森の中の散歩)”の空の色も、高く抜けていくような晴空を思わせる。絵の前で思わず息を吸い込んだ。

ルソーの世界の空気に感じる静謐感は、ベルギーのシュールレアリスト、ポール・デルヴォー(Paul Delvaux)の絵の雰囲気に通じるものがある。ということを、先日ベルギー王立美術館展でデルヴォーの“Trains du soir(夜の汽車)”を見ていたときにふと思った。デルヴォーの絵に感じるものは「静謐」というよりもむしろ「静寂」という言葉の(言葉の意味とは一見矛盾するかもしれないが)激しさ、厳しさのほうがあっている気がするし、デルヴォーの無機的な印象の強い空間はルソーの不思議な生命力に満ちた世界とは、まったく性格の違うものである。しかし、「息をつめて(画面を)ぬっている」そのかんじが、どちらの絵からも強烈に感じられるのが印象的だ。

その静けさをやぶらないように、ルソーが息をつめて丁寧に、のめりこむようにして塗っていったかのような空。微妙で繊細なグラデーションで、透き通るようにキラキラ輝く空の色。一心にひたむきに動かすルソーの筆が、この単純な美しさを生み出したことに感動する。