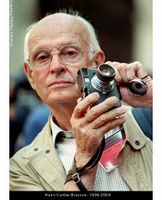

Henri Cartier-Bresson (アンリ・カルティエ=ブレッソン)

Le silence intérieur d'une victime consentante

(“同意した被害者の内なる静寂”)

Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris

2006年1月18日-4月9日

Henri Carier-Bresson drawing himself

Henri Carier-Bresson drawing himselfFondation HCB(アンリ・カルティエ=ブレッソン財団)の初めてのコレクション展は、カルティエ=ブレッソンのポートレート展だった。タイトルとなった“Le silence intérieur d'une victime consentante”は、カルティエ=ブレッソンの次の言葉から取られている。

"Si en faisant un portrait on espère saisir le silence intérieur d’une victime consentante, il est très difficile de lui introduire entre la chemise et la peau un appareil photographique."

「ポートレートを撮るとしたら、(撮られることに)同意した被害者の内なる静寂を捉えたい。その人のシャツと肌の間にカメラを入り込ませるのは非常にむずかしい。」

また、カルティエ=ブレッソンはこのようにも言う。

"Je cherche surtout un silence intérieur. Je cherche à traduire la personnalité et non une expression."

「私はとりわけ内面の静寂を見出そうとしている。私が映し出そうとしているのは、その人自身であり、表情ではない。」

Jean-Paul Sartre [left] & Marilyn Monroe [right]

カルティエ=ブレッソンは一枚の写真の中に、その人の物語を撮る。例えば、その人を真ん中に撮るのではなく、中心をちょっと横にずらすことで、その人のいる空間を撮る。生きている場所、空気を含めて、その人間を撮るのだ。このようにカルティエ=ブレッソンは、その人の存在を臨場感あふれる、よりリアルなかたちで切り取る。額を超え、その場所とつながって迫ってくる被写体の存在感と、一枚の写真としての見事なまとまり。この絶妙なフレーミングがカルティエ=ブレッソンだ。

Henri Matisse [left] & Truman Capote [right]

絵のように隙無く計算された構図、光と影。ある人が放つオーラ、その場の空気の中に溶け込んでいる人、これを見事に撮り分けるカルティエ=ブレッソンは写真画家だ。カメラがカルティエ=ブレッソンの目に、脳に、直接つながっているんじゃないかと思うくらいのクリアさ、迷いの無さには感嘆する。カルティエ=ブレッソンが働いていた雑誌Magnum(マグナム)は、トリミングなど、写真に手を加えることをしない主義だったため、カルティエ=ブレッソンの多くの作品もその方針によっている。そのことを考えるとますます、この写真の完成度にゾクゾクする。

カメラマンSarah Moon(サラ・ムーン)がカルティエ=ブレッソンにインタビューして撮った、“Henri Cartier-Bresson Point d'interrogation(アンリ・カルティエ=ブレッソン - 疑問符)” [1994] の中に、カルティエ=ブレッソンが路上で写真を撮っているときの映像があった。映像の編集の仕方もあるが、その足取りたるやまさにダンスのようで、長身のカルティエ=ブレッソンが人ごみをぬって軽やかに、そして敏捷に動きまわる様は、「蝶のように舞い、蜂のように刺す」という、モハメッド・アリの言葉を思い起こさせる。画家になりたかったというカルティエ=ブレッソン、彼の写真に絵を描く人の視点が大きく影響していることは確かだが、その動き、その視点、その完成度に、カメラマンになるために生まれてきたような人だと思わずにはいられない。

Henri Cartier-Bresson

私が初めてカルティエ=ブレッソンを意識したのは、彼が亡くなった時だった。その同じ月、2004年9月、京都に一人旅をしていたとき、ちょうど何必館・京都現代美術館でやっていたカルティエ=ブレッソン展に入ってみた。はっきりとした美的センスをもって、対象の魅力・迫力を効果的に切り取り、被写体にも自分にも感情的に寄りかからないカルティエ=ブレッソンの写真のあり方に惹かれた。

「撮影とは認識である」というカルティエ=ブレッソンの言葉は、私の中に強い印象を残した。自分でそんなふうに考えたことがなかったわけではないが、カルティエ=ブレッソンはその考えをしっかり自分の言葉で、そして何より自分の写真でつかんでいた。彼の写真に囲まれて触れたその言葉は、説得力と実感をもって私の中で響いたといえる。

カルティエ=ブレッソンの写真を見ていると、彼の写真集のタイトル『決定的瞬間(The Decisive Moment)』という訳は、インパクトあって魅力的だが、やはり重要な要素が抜けてしまっているように感じる。原題の“Images à la souvette”「今まさに過ぎていこうとしているその瞬間の画(イメージ)」には、その時の前後の連続性が感じられ、被写体や情景はより大きなコンテクストの中で意識される。“The Decisive Moment”のもつ、絶対的な響き、必然性の強調とは少しニュアンスが違う。この訳には、偶然性と必然性の絶妙なバランスが欠けてしまっているように思えて、微妙に違和感が残るのだ。

右上の写真のパリの街角で撮られた男の子のように、多くのカルティエ=ブレッソンの写真の被写体は、そこでは主役となりながらも、選ばれた特別な存在ではない。フレームで切り取られることによって、気付かれた存在だ。見るものは普段何気なく通り過ぎてしまう瞬間一つ一つにドラマが、人生の物語が存在していることに気付く。イメージは、その瞬間の前へ、先へ、一気に広がっていく。カルティエ=ブレッソンの切り取った瞬間は、英訳タイトルの見せる、停止した一時点を指すだけではなく、もっと大きな広がりをその内に含んでいるのである。

<< Home